歯髄を残す

症例紹介

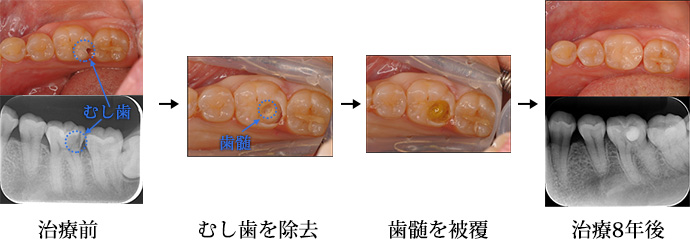

臨床症例1

大きなむし歯が歯髄まで及んでいた症例。このような深いむし歯の治療では歯髄を取ってしまうのが一般的ですが、当院では、ADゲル(次亜塩素酸Naゲル)や3-MIX(抗生物質)を使用し確実に殺菌を行ったうえで、露出した歯髄を強力な接着材で被覆し、その上にセラミックを被せることにより歯髄を取らずに治療しました。治療回数は約4回、期間は約1ヶ月で、費用は約13万円。細菌感染により強い痛みが生じてしまう場合、歯髄を取る可能性がありますが、治療後8年は問題なく経過しております。現在は歯髄をMTAセメントで被覆する方法も行っております。

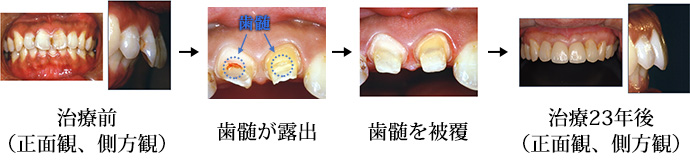

臨床症例2

前歯の歯列不正を被せ物により改善した症例。歯が極端に傾いている場合、被せるために歯を削ると歯髄が露出してしまうため歯髄を取って被せ物をするのが一般的です。しかし当院では、ADゲル(次亜塩素酸Naゲル)による確実な殺菌と、露出した歯髄を強力な接着材で被覆し、その上にセラミックを被せることにより歯髄を取らずに治療を行っております。治療回数は約4回、期間は約1ヶ月で、歯髄保存治療の費用は約8万円、被せ物は一本あたり約10~23万円となっております。細菌感染により強い痛みが生じた場合、歯髄を取る可能性がありますが、治療後23年は歯髄を取ることなく経過しております。

歯の神経を保存する治療

虫歯が悪化して歯髄(歯の神経や血管がある部分)まで達してしまった場合、多くの場合では抜歯という選択肢を迫られました。しかし近年では、虫歯菌に冒されて死んでしまった神経を取り除く根管(こんかん)治療を行うことで、その歯を残せるようになりました。

さらに近年では、神経を取り除くことなく保存する「歯髄保存療法」が用いられるようになっています。この治療はどの医院でも行えるわけではありませんが、新宿の歯医者「恵愛歯科」では対応が可能です。こちらでは、歯髄保存療法についてくわしくご紹介します。

歯髄を残す意味

歯の神経・血管がある部分を指す「歯髄」。歯髄は歯にかかるさまざまな刺激を感知するほか、虫歯菌に抵抗する免疫細胞が持つ防御機能などによって、歯を守る役割を担っています。そのため、歯髄を失った歯はもろくなってしまうのです。

人が歯を失う大きな理由の一つが、「歯根破折」です。歯根破折が起きる歯のほとんどは、歯髄を失った歯(失活歯)だといわれています。また同じく歯を失う原因となる「根尖(こんせん)病巣」や「根尖性歯周炎」などの病気も、根管治療などによって歯髄を失った歯で起きています。

つまり、歯髄を失うことは歯の寿命を縮めることに直結しているのです。当医院では大切な歯を守るためには歯髄を残すことが欠かせないと考え、歯髄保存療法による治療を行っているのです。

直接覆髄

従来の歯髄保存療法では、虫歯除去を行った際に神経が露出した場合に、水酸化カルシウムによる直接覆髄法を用いて歯髄の保護・温存を試みてきました。しかしこの治療は成功率が低く、後に根管治療が必要になるリスクが拭えませんでした。

直接覆髄を成功させるためには、露出した歯髄表面を殺菌し確実に封鎖することが重要となります。そこで当医院では、 「3-MIX(抗生物質)」や「ADゲル(次亜塩素酸Naゲル)」といった特殊な薬品を用いた『ADゲル法』を考案し、露出した歯髄表面を確実に殺菌し、強力な接着材により被覆することで、多くの症例において歯髄を残すことに成功してきました。

歯髄を封鎖する材料としては、歯髄に為害作用がなく長期的に封鎖できることが重要ですが、近年「MTAセメント」という長期的な殺菌作用をもち、神経に対して為害作用のない材料が開発されています。当院で行ってきた3-MIX(抗生物質)を使う方法も良い臨床結果が得られてきましたが、薬剤アレルギーや耐性菌の問題で使用できない患者様もいますので、現在はMTAセメントによる治療も行っております。

MTAセメントとは

MTAセメントとは、1993年に米国ロマリンダ大学のDr. Mahmoud Torabinejadらによって開発され、欧米各国を初め日本でも多くの症例に応用されている歯科材料です。ケイ酸カルシウムを主成分としており、生体親和性の高さはもちろん封鎖性や石灰化促進作用にもすぐれていることで、多くの症例において高い臨床評価が得られています。

当医院ではこのMTAセメントを用いた覆髄治療を採用しており、多くの実績を重ねています。

覆髄治療のメリット

| Merit 01 歯髄保存の可能性を高められる |

Merit 02 歯の切削量を抑えられる |

|---|---|

| 通常なら除去するしかなかった症例でも、歯髄を残せる可能性があります。 | 根管治療を行わずにすむため、歯を削る量を減らすことができます。 |

| Merit 03 歯の寿命を延ばせる |

Merit 04 トータル的な治療費を抑制できる |

| 歯髄を残せることで、歯髄を失ったことで起こる歯根破折や根尖の病気を避けられ、歯の寿命を長くできる可能性があります。 | 歯髄を残せれば、根管治療やファイバーコアなどによる土台の治療、またセラミック治療なども不要になります。また入れ歯やインプラント治療もせずにすみ、トータル的な治療費用を抑えることができます。 |